おせち料理やお雑煮をいただくときは、普段使いのお箸ではなく、「祝い箸」を使います。祝い箸は、末広がりの八寸(約24cm)で縁起がよ・・・

2023年12月29日

「祝い箸」は「神人共食」のためのおめでたい箸

2023年12月28日

幸せを願う「おせち料理」のいわれ

おせち料理は、正月に年神様にお供えする縁起物の料理ですから、料理の一つ一つにも縁起の良いいわれがあります。難しいものではないので、・・・

2023年12月27日

七十二候「麋角解」。年神様に供える「おせち料理」の由来

12月27日から七十二候の「麋角解(さわしかのつのおつる)」になります。「麋」は大鹿のことです。鹿の雄は春に角が生えはじめ、冬のこ・・・

2023年12月26日

「雑煮」のおいしさは多種多様。一年のパワーをいただきます

「雑煮」は、年神様の魂が宿った餅を食べるための料理です。食べることで年神様からその年の生命力が与えられるとされていました。雑煮のル・・・

2023年12月22日

「ん」のつく「運盛り」で冬を乗り切る「冬至」の知恵

12月22日は「冬至」。二十四節気の冬至に入る最初の日です。冬至は、毎年12月21日頃にあたり、北半球では太陽が1年で最も低い位置・・・

2023年12月20日

正月に欠かせない、年神様の魂が宿る「鏡餅」

餅は、昔から神様に捧げる神聖な食べものとして、祝い事や祭りには欠かせないものでした。「鏡餅」も正月には欠かせません。なぜなら「鏡餅・・・

2023年12月19日

年神様の案内役「門松」。「注連縄」が示す神聖な場所へ

お正月には門松を立てるのは、何のためでしょうか。新年を司る年神様をお迎えする際の案内役、それが「門松」です。常緑の松は「神様が宿る・・・

2023年12月17日

子どもの健やかな成長を願う羽根つきと羽子板

12月17日から七十二候の「鱖魚群(さけのうおむらがる)」。鮭が群がって川を上る頃という意味です。海で育った鮭は、冬になると産卵の・・・

2023年12月15日

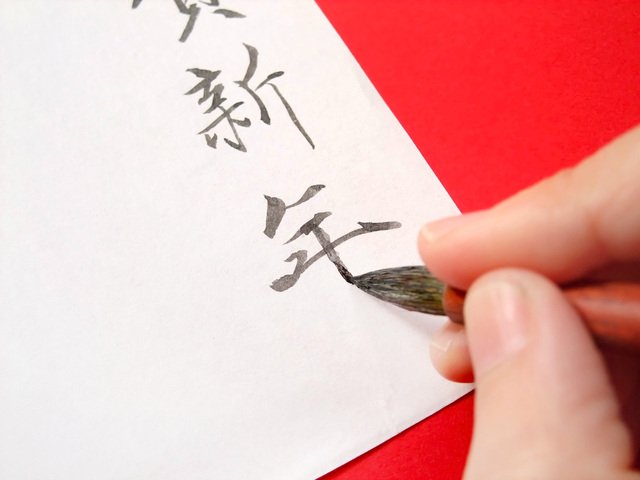

知っていますか?年賀状書くとき、出すときのマナー

12月15日から年賀状の受付が始まります。最近は、年賀状を出すのをやめる人や、最初から出さないと決めている人も増えているそうです。・・・

2023年12月13日

お正月の準備を始める「正月事始め」は「煤払い」からスタート!

12月13日は「正月事始め」。家中を清める「煤払い」や、門松にする松やおせち料理を作るための薪などを山に採りに行く「松迎え」など、・・・