子どもたちの正月一番の楽しみといっても過言ではない「お年玉」。今では子どもたちへ渡す正月のおこづかいのようになっていますね。しかし・・・

2018年12月19日

本来はお金ではなかった「お年玉」

2018年12月18日

正月に欠かせない、年神様の魂が宿る「鏡餅」

餅は、昔から神様に捧げる神聖な食べものとして、祝い事や祭りには欠かせないものでした。「鏡餅」も正月には欠かせません。「鏡餅」は、新・・・

2018年12月16日

子どもの健やかな成長を願う羽根つきと羽子板

12月17日から七十二候の「鱖魚群(さけのうおむらがる)」。鮭が群がって川を上る頃という意味です。海で育った鮭は、冬になると産卵の・・・

2018年12月15日

「門松」を立てるタイミングは、何日がベスト?

新年を司る年神様をお迎えする際の案内役、それが「門松」です。昔は、「正月事始め」にすることのひとつに「松迎え」があり、「門松」に使・・・

2018年12月14日

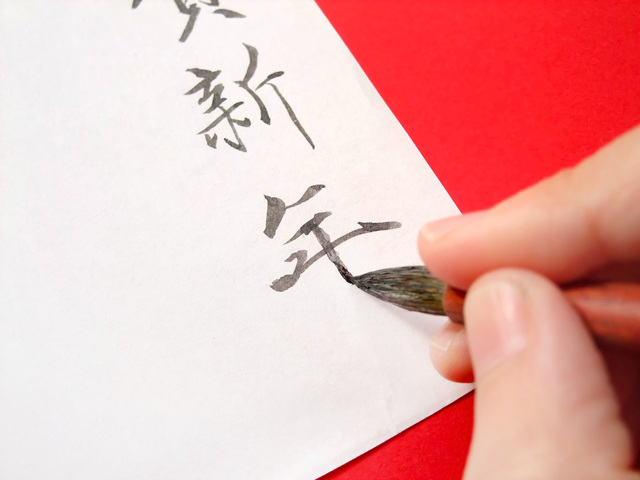

知らないと恥ずかしい?年賀状の書き方

12月15日から平成31年用の年賀状の受付が始まります。年賀状とは、年始の挨拶を簡略化したもの。もともとは元日に出向いて年賀の挨拶・・・

2018年12月13日

年神様の神聖な場所を示す「注連縄・注連飾り」

注連縄や注連飾りは、年神様を迎えるために飾りつけるものです。「しめ」には神様が占める場所という意味があり、天照大神が岩戸に二度と隠・・・

2018年12月12日

正月の準備を始める「正月事始め」は「煤払い」からスタート!

12月13日は「正月事始め」。家中を清める「煤払い」や、門松にする松やおせち料理を作るための薪などを山に採りに行く「松迎え」など、・・・

2018年12月11日

七十二候「熊蟄穴」。もうすぐお正月。お正月はなぜおめでたいの?

12月11日から、七十二候では「熊蟄穴(くまあなにこもる)」に入ります。秋の間に食いだめをした熊がそろそろ冬ごもりを始める頃という・・・

2018年12月06日

二十四節気「大雪」。「事八日」には「針供養」も

12月7日は二十四節気の「大雪(たいせつ)」。山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。七十二候では「閉塞成冬(そらさむくふゆ・・・

2018年12月01日

七十二候「橘始黄」。日本の「来訪神」がユネスコ無形文化遺産に

12月2日から七十二候では「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」になります。橘の実が黄色く色づき始める頃です。橘は古くから自生してい・・・