注連縄や注連飾りも門松と同様、年神様を迎えるために飾りつけるものです。「しめ」には神様が占める場所という意味があり、天照大神が岩戸・・・

2016年12月15日

年神様の居場所を示す「注連縄・注連飾り」

2016年12月14日

年神様の依り代(よりしろ)「門松」はいつ立てる?

新年に幸福を授けに降りてくる年神様が迷わないための目印、それが「門松」です。常緑の松は「神様が宿る木」と考えられ、昔は庭に松などの・・・

2016年12月13日

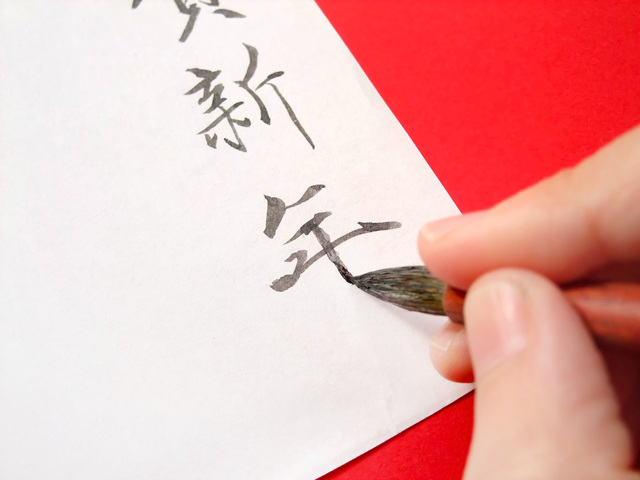

知らないと恥ずかしい?年賀状の書き方

12月15日から平成29年用の年賀状の受付が始まります。年賀状とは、年始の挨拶を簡略化したもの。もともとは元日に出向いて年賀の挨拶・・・

2016年12月12日

正月の準備を始める「正月事始め」は「煤払い」からスタート!

12月13日は「正月事始め」で、「煤払い」「松迎え」などの正月の準備にとりかかる日とされています。正月には年神様(としがみさま)と・・・

2016年12月11日

もうすぐお正月。お正月はなぜおめでたいの?

今年も、お正月に関する風習やいわれなどをたくさんご紹介していきますね。まずは、正月の由来からです。お正月のご挨拶といえば「明けまし・・・

2016年12月10日

七十二候「熊蟄穴」。外の寒さを逃れて暖かい部屋で過ごす幸せ

12月11日から、七十二候では「熊蟄穴(くまあなにこもる)」に入ります。秋の間に食いだめをした熊がそろそろ冬ごもりを始めます。冬眠・・・

2016年12月06日

二十四節気「大雪」。「事八日」には「針供養」も

12月7日は二十四節気の「大雪」。山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。七十二候では「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」に・・・

2016年12月01日

七十二候「橘始黄」。三大曳山祭「秩父夜祭」開催

12月2日から七十二候では「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」になります。橘の実が黄色く色づき始める頃です。橘は古くから自生してい・・・

2016年11月30日

一年を振り返る「師走」。お世話になった方へ贈るお歳暮のマナー

12月の和風月名は「師走」。子どもの頃「先生も走るくらい忙しい時期」だから「師走」と教えられた気がしますが、この「師」は本来「僧侶・・・

2016年11月26日

七十二候「朔風払葉」。枯葉の色も美しい日本の伝統色

11月27日から、七十二候では「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」になります。「朔風」とは北風のことで、木枯らしが木の葉を吹き払・・・